要说近期关注度最高的电影,毫无疑问是这部《南京照相馆》。

热搜是一波接一波,票房更是突然高歌猛进。

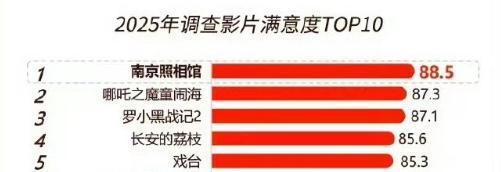

在中国电影观众满意度调查中,《南京照相馆》的观众满意度直接超过《哪吒2》位居首位。

那在市场疲弱、主旋律题材不再吃香的情况下,这部《南京照相馆》做对了什么?

在青石看来原因很简单:

因为它拍出了国人最想看的抗日电影。

勿忘历史,其实就是不让来时的那些坎坷,其实就是让我们时不时地戳一下自己,那些血与泪的惨痛教训。

《南京照相馆》的故事以南京大屠杀为背景,对于这段惨绝人寰的历史我们都曾读过。

而这部电影,直观还原了历史背后的惨烈。

比如日军进入南京后惨无人道的屠城,他们用大刀挥砍头颅,比赛谁先杀到100个就算赢。

一圈又一圈民众围在河边被射杀,河水被鲜血瞬间染红。

最令人深恶痛绝的还不止于此,因嫌弃小孩太吵日本兵冲过去把襁褓里的小孩活活摔死。

这些画面带来的冲击力不是一般的大,让我们直白看到侵略者的残暴。

同时影片中还塑造了伊藤这个角色,更是把侵略者的伪善展现得淋漓尽致。

在过去讲述侵华日军的作品中,多半都侧重表现他们的残暴与野心。

但他们其实一直在试图掩饰自己的真实面目,美化侵略暴行,在宣传和舆论上将侵华战争合理化。

影片中原岛大地扮演的伊藤秀夫,一开始就以一种很能迷惑观众的形象出现。

伊藤是日军随行的摄影师,和别的日本士兵不同,他总是彬彬有礼,还流露出对枪杀中国人的畏惧。

后面他饶了阿昌一命,让他帮自己洗照片,给阿昌提供短暂的庇护、食物和药品,还笑着说“我们是朋友”。

并且承诺完成任务之后,会给阿昌通行证,帮助他离开南京。

导演差点就让观众以为,伊藤是那种“比较有良心的日本鬼子”,可到后面你会发现完全不是。

观众通过阿昌的视角,我们看见这个看似善良面孔下隐藏的残暴。

他在南京街头蹲下身来,将白米饭团喂给一只可怜兮兮的小狗,旁边却是被杀害的百姓。

阿昌在暗房洗照片时,伊藤推开暗房门时嗤笑道不怕透光,因为“支-那人”的照片不重要。

他表面上按照约定给阿昌两张通行证,实则让站岗日军杀死持有该通行证的人,保证大屠杀的秘密不会泄露,还美其名曰“仁义礼智信”。

可以说这个看似和阿昌做朋友、不敢开枪杀人的摄影师,实际上是伪善的侵略者形象。

所以阿昌在影片结尾的时候对伊藤斩钉截铁地说,我们不是朋友!

导演对伊藤这个角色的态度,是全片最让我想称赞的地方,也是电影的突破,戳破侵华日军的伪善。

导演申奥在采访时说:

在南京他最大的感触,是一群什么样的人驱赶走侵略者、把南京建成如今繁荣昌盛的模样。

答案就是无数拥有民族气节的中国民众。

所以影片的主角不再是外国拯救者,或是施暴者内部带有反思色彩的个体。

而是最坚定地将叙事视角回归于中国普通老百姓。

国人不再是历史叙述中被凝视、被拯救的客体,而是成为这段惨痛历史真正的亲历者、见证者和讲述者。

影片中因缘际会聚在吉祥照相馆里的人,他们并非生来就是英雄,一开始都只想着要活下去。

苏柳昌(刘昊然 饰)本是一个邮差,为活命不惜冒险假扮成照相馆学徒。

照相馆老板金承宗(王骁 饰)开始就是典型的怂人,和一家人一直躲在照相馆地窖中。

高叶饰演的龙套演员林毓秀,起初怀抱一丝天真的幻想,以为唱戏能换来一线生机。

周游饰演的军人宋村义,为了活下去躲在死人堆里,即使被割掉一只耳朵也不吭一声。

给日军当翻译的王广海(王传君 饰)更不用多说,只想着如何保住自己的一条命。

这群人起初对家国大义和民族存亡没有具体切身的感受,只为在屠刀下求得一线生机才被迫为日军冲洗照片。

可当他们目睹日军的暴行,亲手冲洗出一张张同胞惨死的罪证时。

这些小人物内心深处的良知与血性被点燃,行动目标也从“保命”转向了“保存罪证”。

影片后半段,林毓秀和王广海有一次关于“日本人会不会输”的谈话,给青石留下很深印象。

林毓秀说不能再为日本人冲洗相片了,以后日本人输了,他们都成汉奸了。

王广海笑说,日本人怎么可能输?但林毓秀红肿着眼睛,用坚定的语气重复了好几次“万一呢”。

说真的,在电影院听到这句话的冲击是很大的。

1938年没有开天眼的中国人只知道,从甲午海战开始日本人就没输过,所以王广海既无奈又心酸地说日本怎么输中国怎么赢。

他不敢想,很多中国人也都不敢想。

可就是在那么绝望的境地,中国民众还是没有放弃希望和反抗,因为他们看明白了日本人不把中国人当人。

所以我们看到阿昌面对日军伊藤,从被迫说出“我们是朋友”的屈辱怯懦,到最终怒吼“我们中国人不许你们这么糟蹋”的凛然正气。

老金一家躲在地窖里苟且偷生,却在最后关头举起相机如举枪般冲向日军,高喊老子就是拍照片的,用生命捍卫民族气节。

林毓秀也从最初只求自保的普通人,到最终冒死传递日军罪证的勇士。

这些小人物在历史的至暗时刻,用最朴素的方式守护着真相、保卫了祖国。

也正是因为千千万万像阿昌、毓秀这样英勇抗争的民众,我们才取得了被王广海等人看来“不可能”的胜利。

其次是,不该拍的没有拍的部分。

以往很多以“南京大屠杀”为题材的作品,总会赤裸直接再现这场残暴无比的反人类暴行。

但申奥导演在《南京照相馆》开拍当天,就直接表明不会把血腥暴力等恶劣行径当成噱头。

希望历史上的所有受害者,不要在银幕上再次受伤。

申奥导演是这么说的,也是这么做的。

为遵循这个创作理念,他在拍摄影片过程中规避很多激烈施暴镜头,呈现出很好的分寸与克制。

比如臭名昭著的“杀人比赛”。

两位日本军官对手无寸铁的中国百姓进行屠杀,比赛谁砍的头更多。

电影在重现这张照片时,却先从一尊破败的佛像入画,在看不见的背面,排列着我们数不尽的同胞。

用军官轻描淡写的“打疫苗”,影射日军在人体进行细菌试验的惨无人道。

触目惊心的“摔”小孩画面,不仅出现在远景之中,还被进行模糊化处理避免血腥和暴力的直白展现。

还有借用远景模糊处理砍头、活埋、火烧等凶残画面,不适的镜头只给声音没有画面。

点到为止却也恰到好处,因为隐藏在镜头之后的是什么观众都明白。

尤其是在拍摄女性遭受凌辱的场景时,导演更是有意规避了过于直接的裸露和肢体暴力。

比如慰安所的那一幕。

画面里是房间内传来的尖叫,下一镜一个身染性病的日本军官从房间内走出。

声音戛然而止,屋子里真正的残酷镜头没有拍,但观众可以从仅有的内容里去消化悲剧。

全片没有用任何一个镜头,表现女主同事被凌辱的过程。

直接用一个发疯的结果代替了具体情节的展现,暗示慰安妇被日军折磨蹂躏的生不如死。

连很多受害女性的遗体,导演也会特意嘱咐工作人员用假人。

这种留白的拍摄,也体现在林毓秀这个角色身上。

林毓秀前脚被叫去给日本人唱戏,下一个回来的镜头就是头发凌乱、衣服不整和精神恍惚。

而林毓秀到底经历了什么,想必观众已经了然一切。

在路演过程中高叶说,原本一稿中是有一场戏专门写林毓琇的遭遇,但第二稿直接被删了。

对此导演申奥直言,没有为什么,就是不想!

我们拍这部电影的目的,不是为了给观众展示血腥暴力侵犯等恶劣行径。

而是为了让大家记住那段历史,记住全中国人民一起创造了奇迹。

不得不说导演申奥的处理堪称神来之笔,他用近乎“留白”的镜头语言,将暴行深藏于冰山之下,守护了遇难者的尊严。

也让历史控诉更具穿透心灵的力量,这不是回避而是最高级的表现手法。

除此外在展现侵略者暴行时,导演还巧妙地设置了照片这个介质。

影片中把拍照和开枪这两个动作交叉剪辑在一起,一个是“记录”,一个是“杀戮”。

可在这场战争里,它们几乎是同一个动作,深刻体现出伊藤的记录行为本身也是一种暴行。

伊藤作为日军摄影师,将镜头对准了南京城的大街小巷,对准了那些被虐杀的无辜百姓。

在他的镜头下南京城变成了一片人间炼狱,每一次快门的按下都像是一声罪恶的枪响,伴随着无辜生命的消逝。

影片开场,吉祥照相馆的墙上,挂满了南京市民的照片,照片里的他们平凡幸福。

可伊藤拍摄的照片中,那些全家福中的人们已经在废墟中支离破碎,照片中成年礼的姑娘哭喊着被日军在血泊中拉走。

当吉祥照相馆照片里那些笑着的百姓一一对比他们之后死难的场景,那种美好被击碎的愤怒和无力感简直让人窒息。

而这样通过照片对比的拍摄,也比直白拍出来的暴行更加猛烈和持久。

同时电影不只围绕“照相”这个动作拍出日军视角的暴力屠杀,也拍出了中国人视角下的照片。

一张和“电影皇后”胡蝶同框的胶卷,承载着林毓秀追求挚爱的演员梦想。

一张通行证上的人像照,寄托着平民百姓能够逃出人间炼狱、存活下去的希望。

一张不是全家人的“全家福”照片,在战争下流淌着平凡人的团结与温暖力量。

还有一张张照相馆里的风景图:北京故宫、上海城隍庙、杭州西湖、武汉黄鹤楼、万里长城。

这些照片映射着祖国的大好河山,也映射着中国人面对日军侵略寸土不让的坚定意志和对守护家园的决心。

可以说《南京照相馆》不仅仅是一部电影,它让我们再次深刻地认识到南京大屠杀那段历史的惨痛。

这部电影在票房上,连续7天票房破亿,截至目前累计破8亿。

不仅创下46项票房纪录,平台预测的最终票房也从最开始的12亿上调到37亿。

截止到发稿前,这个数据还在涨,已经飙到42亿了。

口碑上,豆瓣开分8.5,之后上涨到8.6,成为暑期档口碑最好的作品。

不少观众看完都打出好评,甚至给出近十年最佳抗日战争电影的评价。

看完电影我想说:

让我们将这段历史铭记于心,将真相传递下去,让更多的人了解历史。

同时也提醒着国人,要不断努力让国家和民族变得更加强大,只有这样才能避免历史的悲剧再次上演。

影片结尾出现了,勿忘国耻,吾辈自强,八个字。

这不仅仅是一句口号,更是每个国人应有的担当。

这样的良心佳作,值得我们去观看!

青石电影|小猪

本文文稿系青石电影原创内容,未经授权请勿以任何形式转载!

鼎盛配资-配资具体流程-实盘配资公司查询-正规手机股票配资论坛提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:安全配资炒股广东省财政厅发布通知称

- 下一篇:股票按月配资开户塑造了无声的母亲伊芙琳